2024年11月、子どもたちが石川県・能登の被災地を訪れました。現地での作業を手伝いながら、出会い、語り合い、ともに過ごした時間。地域の方々との交流を通して、心と心が通い合う体験も生まれました。

地域の人と、心が通った日

被災地のためにできることは何か――

その問いの中で、若者たち自身も変わっていきます。

- 『正直、緊張しています。命に関わる場所だから』

- 『現地で見て、理解して、心を動かして、日本に届けたい』

- 『何が困っていて、何が求められているのか、ちゃんと聞きたい』

――そんな声とともに、子どもたちは能登を訪れました。

ボランティアとして参加した彼らは、

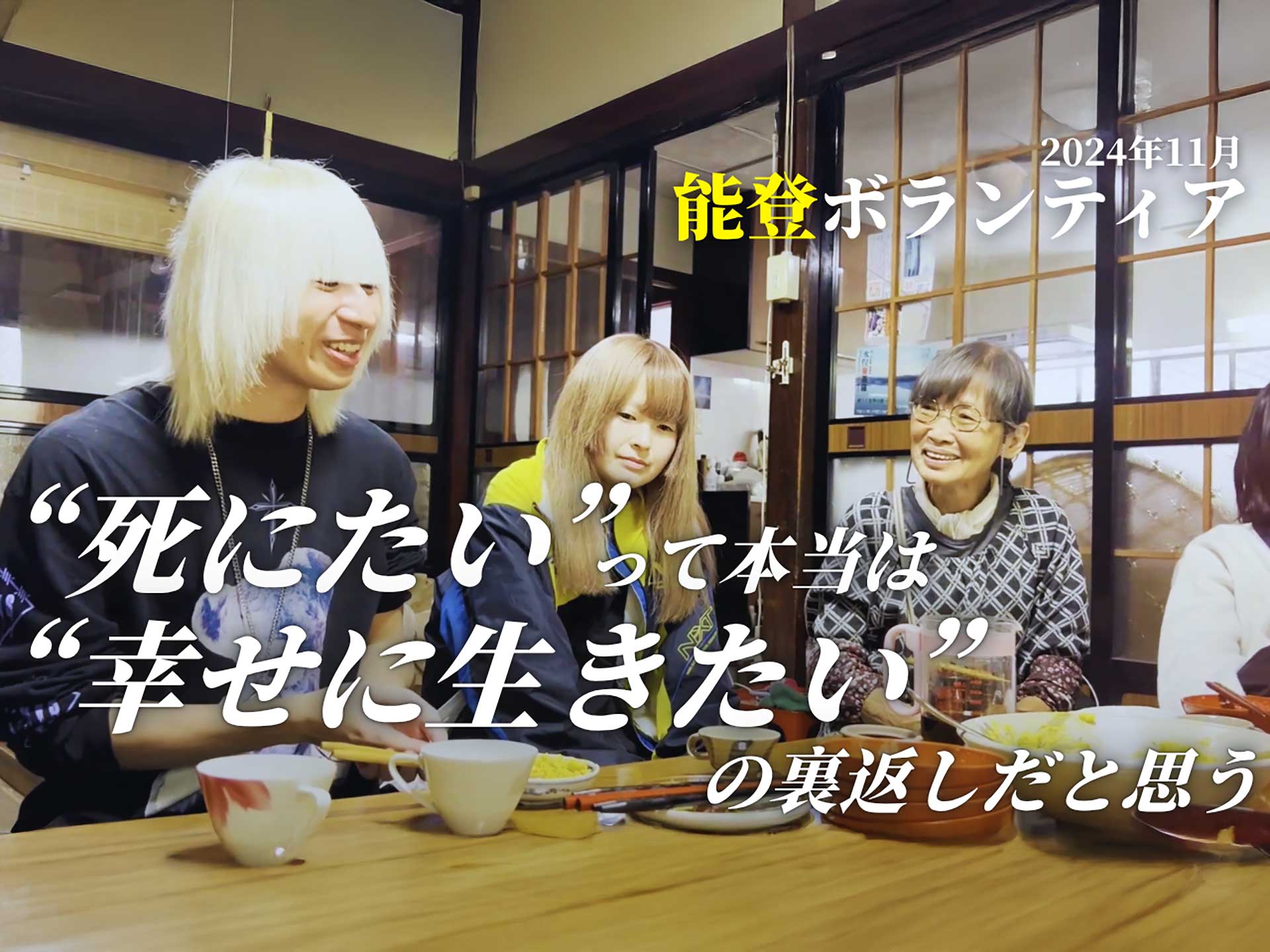

現地での作業に加えて、地域の人たちと語り合い、

一緒に食卓を囲む時間を過ごします。

- 『“ただいま”って言ったら、“おかえり”って返ってきた。それだけで泣きそうになった』

- 『人に優しくされたことがなかった。だから、優しさに触れたら泣いてしまった』

子どもたちは現地でボランティア活動に参加し、地元の方々と語り合い、一緒に過ごしたその中で「ボランティア」や「支援」という言葉の奥にある“心の交流”が生まれていきました。

子どもたち自身の中にも、変化が生まれていた

「支援する」とはどういうことか。

「かわいそう」と思うことが、逆に失礼なのではないか。

現地で出会った人たちの姿や言葉を通して、子どもたち自身が考え、戸惑い、そして変わっていきます。

『死にたい』と口にする子がいる現実から

参加者のひとりは

“死にたい”って、ほんとは“幸せに生きたい”の裏返しだと思う

参加者のひとり

と、語ります。

自殺や孤独、生きづらさ。

新宿やSNSで見聞きしてきた現実と、能登で出会った人たちのたくましさが、彼らの中で、何かをつなぎ始めます。

出会いの中で、人と人との距離が少しずつ近づいていった数日間。

- 『ただ話を聞いて、“お菓子どうぞ”って言ってくれた。それだけでうれしくて、心があったかくなった』

動画には、「支援の記録」というよりも、“心がふれた”瞬間の積み重ねが記録されています。

この記録が、誰かの視点を少し変えるきっかけになればと思います。ぜひご覧ください。

歌舞伎町から能登へ|「被災地のために何ができる?」若者たちの能登訪問で生まれた気づき

ゆめいくの活動は、みなさまのご寄付で支えられています。

どんな背景があっても「新しい体験ができる場所がある」ということが誰かの希望になるように。

私たちはこれからも、ひとつひとつのつながりを大切にしていきます。

こうした活動を継続していくために、皆さまからのご寄付・ご支援を受け付けております。

あたたかいご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。